近日,威马汽车向港交所递交上市申请,将于主板市场上市。这是继「蔚小理」后,又一家有望在港上市的造车新势力。

威马汽车招股书显示,截至 2021 年 12 月,威马累计交付已达 8.34 万辆。其中 2021 年累计交付 4.42 万辆,同比增长超一倍。销量规模化上涨,带动威马的营收也升级跳,2020 年总收益 34.46 亿,同比增长 63.3%,2021 年总收益达 63.64 亿,同比增长 84.7%。

销量与业绩齐涨,从数据来看,威马已然交出了一份不错的答卷。但在外界看来,随着「蔚小理」的相继上市,以及资本市场对新能源汽车标的的审视愈发严苛,威马最终想要成功上市,还需要给到市场更多信心。显然,经过七年时间的磨砺,威马已做好准备。此次招股书中,威马还向外界全方位展示了其科技成果,让人不难看出其突出表现下科技属性的底色,这也成为威马上市最大的确定性。

冲击港股,一次科技与资本的双向奔赴

从 2021 年 6 月小鹏汽车回归港股开始,国内新势力车企与港股之间的互动便变得十分热络。小鹏之后,蔚来、理想也都纷纷完成在港股的二次上市。如今威马也宣告加入,港股俨然成了国内智能电动车的一个新战场。

究其原因,在于以「蔚小理威」为代表的初代新势力,经过多年发展已逐渐步入到从成长期到稳定期的过渡阶段。在这一阶段,尽管企业也已经拥有了一定的市场,但随着用户对智能化程度的需求不断提升,企业科技研发所需要的投入也随之增加。新势力需要更多、更稳定的融资来源。

在此背景下,上市无疑成为造车新势力们融资的最佳选择。而在美股因法律问题导致中概股普遍遇冷的背景下,港股成为了新势力与二级市场投资者最好的沟通渠道。

与此同时,港交所近年来也在大力提升科技股的含量,对于高科技属性的投资标的也张开怀抱。而新能源汽车股刚好是集合各类智能科技的绝佳交汇点,这意味着那些具备真正「含科量」的汽车股,会更加容易获得投资市场的认可。

如此说来,此次申请港股上市,实则是威马与港交所之间一次双向奔赴的选择。

根据威马招股书,2019、2020、2021 年,威马的研发投入分别为 8.93 亿元、9.92 亿元、9.81 亿元,分别占同期总营收的 50.7%、37.1%及 20.7%。;连续高额研发投入或能让不少投资者认可威马的科技属性,而持续的研发加码之下,资本市场也看到了威马正在建立起的科技护城河的清晰轨迹。

「死磕」科技,已用智能化建筑起护城河

事实上,新能源汽车行至当前,智能科技实力已逐渐成为新能源车企在资本市场估值体系中的关键指标,而这正是威马汽车脱颖而出的最大底牌。自成立以来,威马汽车坚持自主研发、正向开发,此前已在智能制造、智能三电、智能驾驶、智能座舱等领域实现众多前瞻科技的商业落地。

以智能驾驶为例,威马选择了两条路并行,一边推动 L2 级智能驾驶的普及,一边推出 L4 级自动驾驶产品。

早在 2019 年,威马就推出了 L2 级辅助驾驶系统 Living Pilot,通过对国内路况环境和驾驶习惯的定制化开发,在威马 EX5 上可以看到拥有同级最多的 12 项 L2 级智能驾驶辅助配置,在 0~130km/h 全速域内实现智能驾驶。

而针对 L4 级自动驾驶,威马则选择了「单点突破「的模式,从泊车这个使用频率高、操作复杂的痛点入手,将系统升级到 Living Pilot 4.0。2021 年作为国内首款无人驾驶功能的量产车,威马 W6 搭载了 Living Pilot 4.0 系统,可以实现 L4 级 HAVP(无人记忆代驾泊车)+PAVP(无人免学习代驾泊车)两种无人自主泊车功能。目前威马是唯一落地 L4 技术的新能源车企。

威马对于智能驾驶的尝试还不止于此,在今年下半年即将启动量产交付的旗舰轿车威马 M7 上,将搭载 4 枚 Orin-X 智能驾驶芯片,算力达到业界最高的 1,016TOPS,同时具备同级最全 3 枚固态激光雷达智能驾驶方案,首次实现全场景智能驾驶。

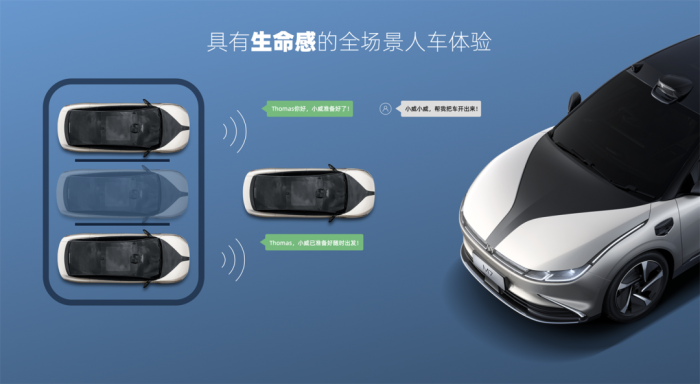

除了智能驾驶外,智能座舱方面也是发力重点。不同于以往在座舱内对智能技术的堆砌,在威马开发的 Living Engine 智能座舱系统中,实际的应用场景与需求成了座舱功能出发点。比如,通过跨域融合的架构打造的 SOA 平台,将座舱内不同域控制器串联起来,实现模块化、原子化的功能调用,将定于座舱场景和属性的主动权交给用户。用户可以根据自己的需求,像搭乐高一样将各项功能排列组合,定义自己的座舱。在 2021 年广州车展亮相的威马 M7 上,我们就看到了基于 SOA 架构的 Living Engine 智能座舱系统,采用「零按键」座舱设计:除了方向盘上的触控按键外,车内通过中控屏幕、i-Rota 超级仪表盘,以及可以 SOA 自定义的织物显示屏来实现交互,配合基于 AI 的视觉感知技术,提供的 AI 手势智能识别与 FACE ID 功能,带来沉浸式体验。

此外,为了支撑更高级别的智能驾驶和智能座舱功能,威马自研的「整车域控+智驾域控+座舱域控+区域网关」EEA4.0 架构,将传统分散的多个车辆处理模块进行合成,建立了一个中央计算平台+区域控制的高融合硬件架构。高度融合的 EEA 架构,能够支持更高级别的智能驾驶和智能座舱功能,让车辆在极端条件也能完成高级辅助驾驶功能。

如今的威马,显然已将智能化筑成其护城河。值得一提的是,威马对于正向、自主科研的投入也在持续加码。根据招股书显示,威马汽车此次港股募集的资金将主要用于新平台和下一代车型的研发,持续投入到智能化技术的积累中。

然而,对于行业发展来说,科技只是改善汽车出行的一大工具,「科技普惠」才是其最终目标。智能汽车不是曲高和寡的产品,让特斯拉市值突破万亿的,不是更早出现、技术更先锋的 Model S/Y,而是后来更加普世的 Model 3/Y。同样,对于自主品牌来说,量产能力保障了后续的交付,智能化技术的投入保证的产品力,但切中用户需求,把握主流消费市场,才能实现从质到量的转变。

如今的智能电动车市场,竞争最激烈的赛道当属 25~35 万区间,特别是 30 万+,集中了从自主品牌、新势力到传统车企最猛烈的火力和能拿出手最好的智能化体验。不过对于消费者来说,需求最大的群体却落在了 15~25 万区间,几乎占了乘用车销量的近 20%。这个区间内庞大的潜在消费者,也需要产品力过硬、智能体验过关的智能电动车产品。而 15~25 万,恰好是威马现阶段量产车型的售价区间。在这个区间内提升智能化体验,将智能化门槛降低,自然成了威马的王牌。

打出了「科技普惠」王牌的威马也在不断充实自己的产品矩阵,根据招股书披露,2023 年推出基于 C 平台的全新 SUV、轿车以及 MPV 车型,届时,将实现对全品类车型及由 A 级到 B 级产品的全面覆盖,进一步夯实在新造车赛道的智能竞争力。