2015,对于理想汽车是一串特别的数字。

2015 年,理想汽车正式创立,新势力三强的局面开始出现在大家面前。8 月 12 日,理想汽车又以 02015.HK 的代码,登陆港股,成为继小鹏汽车后第二家美股、港股两地上市的新势力车企。

一年前,理想在纳斯达克上市。彼时的理想汽车,才开始启动交付 8 个月,半年来累计交付新车 9500 辆。可以说是带着希望和不确定性,走上了美股融资的道路。

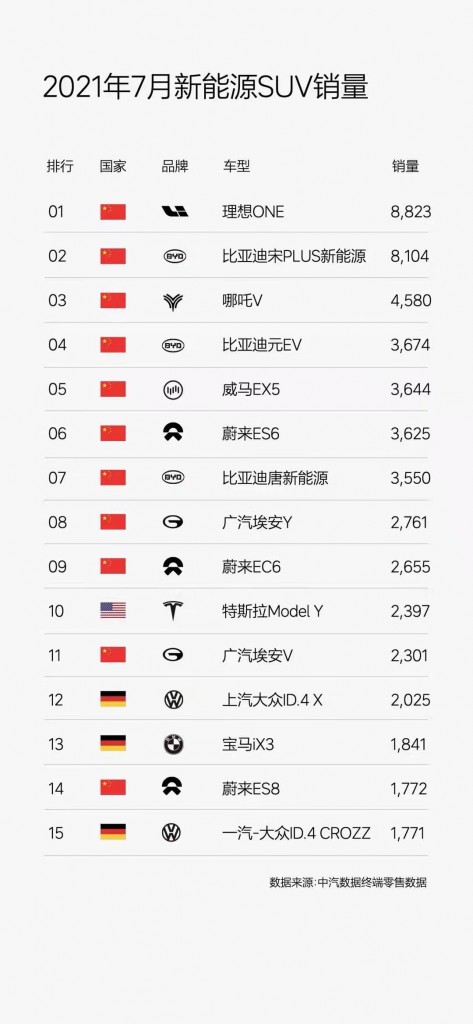

如今,距离美股上市仅过去了 378 天,但在刚刚过去的 7 月,理想 ONE 单车月交付已经达到 8589 辆,同比增长 251.3%,成了 7 月最卖座的新能源 SUV 车型。

这还是受困于产能、芯片短缺等困扰,据理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠透露,实际的月订单量已经破万。如果从市场表现来看,理想汽车回归港股上市配得上一个词,「衣锦还乡「。

不过,资本市场似乎并没有那么买账。

上个月抢先港股上市的小鹏汽车,获得了 140 亿港元的融资,融资认购倍数 14.73 倍。相比之下,原计划募集 150 亿港元的理想汽车,最终发售价美股 118 港元,募得 115.5 亿港元,公开发售阶段获 5.5 倍认购。

上市当天,理想汽车也遭遇了老朋友小鹏汽车同样的上市即破发。8 月 12 日当天,理想汽车-W 股价一度下跌 2.12%,收盘价格 117 港元,也比开盘价下跌 0.85%。港股对于火热的理想汽车并不感冒?

市场表现力 ≠资本表现力

如果用一句话来形容理想汽车目前取得成功的原因,那就是对用户的精准把握。

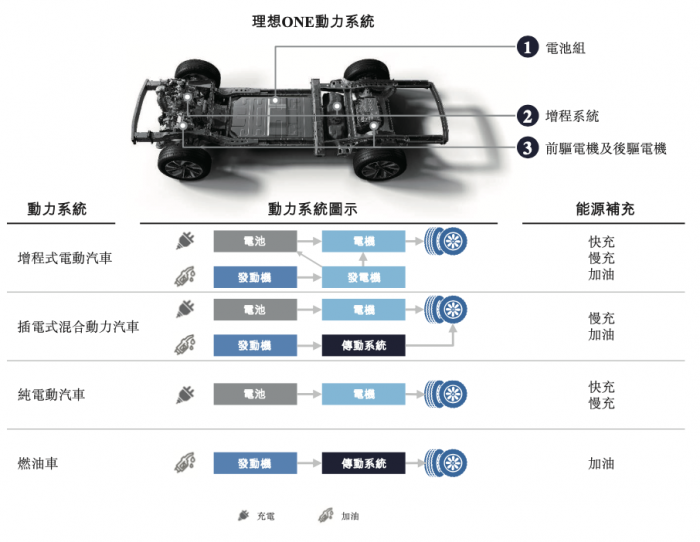

早年大家对新能源汽车接受度不高,担心充电难,里程短,所以理想选择了对充电桩依赖性没那么强的增程式路线;瞄准了家庭用户对用车空间、性价比和产品力的需求痛点,理想 6 年来专注理想 ONE 一款车型,把它打造成爆款家庭车型。

然而「甲之蜜糖,乙之砒霜」。

增程式帮助理想汽车打开了市场,甚至打造了一个新的市场,这个市场出现了越来越多的新对手,比亚迪、赛里斯、岚图都相继推出增程式汽车。但是,对于资本来说,增程式的单一技术路线,显然没有纯电动路线想象空间大。今年上半年,新能源汽车销量已经超过 100 万台,其中大部分是纯电动车。资本的眼里,天花板的高度似乎更重要。

而帮助理想站稳市场的理想 ONE,切中了家庭用户的需求,但相比于百花齐放,依赖单一爆款车型的潜在风险,也让不少人望而却步。

更何况,在新能源市场火热,理想汽车销量攀升的同时,尽管理想的成本管理已经做到极致,预计整车毛利可以达到 19%~20%,但是在研发投入面前,财报显示目前的盈利依然是负数。

面对造车这个持久战,眼前的成绩单固然重要,不断地投入研发、提升下一代产品的竞争力,才能推动品牌一直走下去。这也是理想汽车,之前的小鹏选择回港两地上市的原因。

理想的未来,还是要两条腿走下去

所幸,无论是资本还是车企,相比于短期的收益,更看重的都是长期发展。

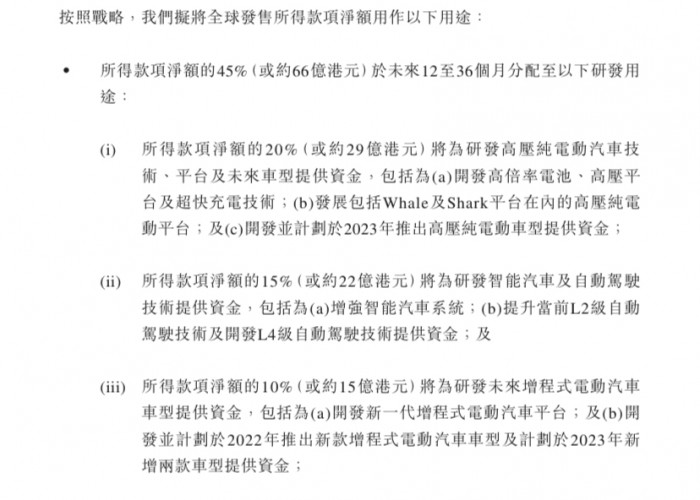

在港股招股书中,也能看到理想对未来的规划。招股书显示,此次港股上市募得的 115.5 亿港元中,将有 20%用于研发高压纯电动汽车技术、平台以及未来车型,10%用于增程式平台的开发,15%用于自动驾驶的研发。用于研发的总投入占 45%,接近募集资金的一半。

2021Q1 财报显示,新势力三强中,蔚来的研发投入占总收入的 15.3%,小鹏占 29.5%,而理想仅占 11.8%,是研发投入比最低的一家。这与理想之前选择单一技术路线、单一车型有关。不过理想显然不想一条路走下去。

在今年年初发布了内部信中,理想汽车给出了 2025 计划,计划到 2025 年取得 20%的市场份额,也就是到达 160 万台的年销量。这显然不是增程式一条技术路线能实现的。这次募集的资金,也针对纯电动双平台和增程式平台的技术投入给出了具体的规划,补充了研发投入的短板。

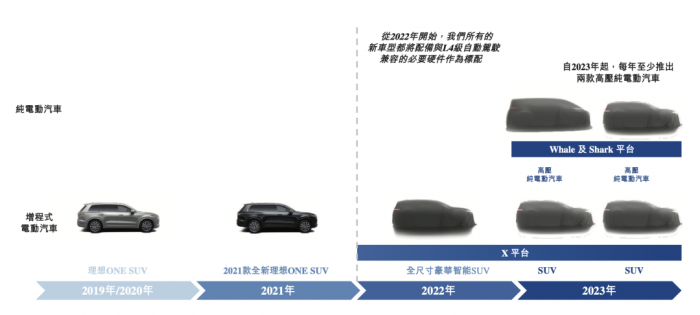

对于未来,理想给出了两条并行的技术路线。一条是延续现在的增程式技术路线,在 2022 年推出第二代增程平台,即 X 平台,此前透露的全尺寸豪华智能 SUV 也将在 2022 年搭载 X 平台推出。另一条就是纯电动路线,高压纯电 Whale(鲸鱼)平台产品和高压纯 Shark(鲨鱼)平台产品,两个纯电动平台将在 2023 年推出,定位目标依然瞄准了家庭用户。与纯电平台相应的配套设施,400kW 超快充充电桩,也会在今年下半年开始布局,来保证 2023 年产品推出纯电车型时,用户可以随时充电。

「出来混,迟早要还的。」对于理想来说,增程式技术帮助理想在造车突围赛中站稳脚跟,但这也意味着理想要在纯电动车上从头开始,经历纯电平台的研发、产品定位、生产线扩张、供应链整合等一系列的挑战。在这次上市募集的资金中,有 35%用于业务扩张,其中一部分就与纯电动车型的业务有关。比如,此前传闻理想汽车收购北京现代第一工厂,就将于 2023 年开始生产理想纯电动车型。

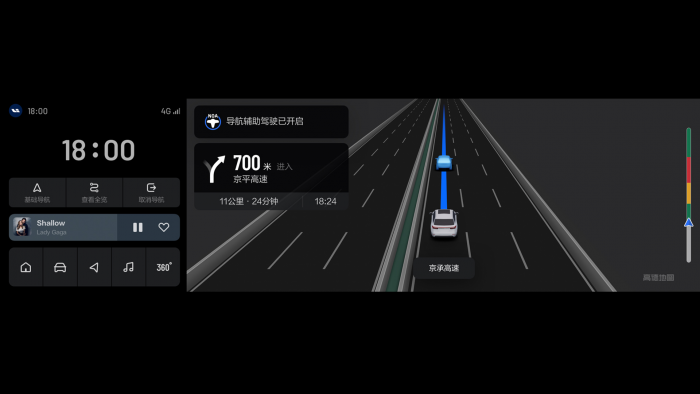

理想的短板还不只是纯电动车型的缺失,相比于其他造车新势力,此前理想在智能化方面的投入也相对较少。这次 15%的资金用于自动驾驶研发,也是将自动驾驶和智能座舱作为下一阶段的卖点。2021 款理想 ONE,有别于以前合作的 Mobileye,理想选择了地平线作为芯片的合作伙伴,就是处于自主研发的考虑。选择更开放的芯片,全栈自研 L2+ADAS 功能,在未来推出理想自己的 NOA 功能。

到了 2023 年,经历了激烈厮杀的纯电动车已经不再是一片蓝海,各纯电动车品牌已经取得了一定的市场号召力,理想的纯电动车如何突出重围呢?也许这次港股上市,在研发上的重金投入,就是应对未来的伏笔。

毕竟到了 2023 年,理想的对手已经不只是纯电动车,新能源汽车更需要从燃油车的手里抢夺市场。

最后

造车,是一场激烈而漫长的战争。我们很难用上市一天的表现来概括理想汽车,上市募集资金的使用、未来的产品规划,显然对于理想更重要。

至于未来,理想会不会回归 A 股呢?沈总回答:A 股上市已经在内部讨论中了。